こんにちは。

白髪老師のサバ男です。

外国人に日本語を教えています。

2021年11月から放送のNHK朝ドラ、「カムカムエヴリバディ」。

進駐軍のアメリカ人中尉が主人公の安子に日本語で話しかけるシーンがありました。

そのなかで、「日本語は大学で学んだ」と言っていました。

うーん、これはちょっとどうでしょう。

戦前のアメリカはあまり外国語教育に熱心ではなく、ましてや日本語の授業が大学の正式なカリキュラムとしてあったかは、かなり疑問です。

研究が進んだのは、第二次世界大戦で敵国語を分析する必要が生まれたため。

なので、軍隊を中心に外国語教育の方法が整備されていきました。

ドラマのセリフが「日本語は軍隊で学んだ」なら説得力があったんですけどね。

ちなみに、この軍隊で使われた外国語の教育方法を「アーミー・メソッド」といい、現在の外国語教育に大きな影響を与えています。

ところで英語を勉強するにあたり、どうしてこんなやり方をするのだろうと思ったことはないでしょうか。

それは、アーミー・メソッドをはじめとする過去の外国語教育の試行錯誤の積み重ねの結果、現在のやり方に落ち着いているからです。

ここでは、簡単に外国語教育方法の歴史を振り返ってみたいと思います。

同じ勉強するのにも、そのやり方にどんな意味があるのかがわかっていたほうが効果的ですからね。

外国語教育方法の歴史

世界に数多ある言語。

言語が異なると意思疎通をはかるのは困難ですから、お互い相手の言語を理解しようとする人があらわれます。

商人がその代表格でしょう。

別に学校があったわけではなく、やり取りを通して習得していったのでしょう。

それが体系的な教育の対象となったのはローマ帝国の滅亡が関係しています。

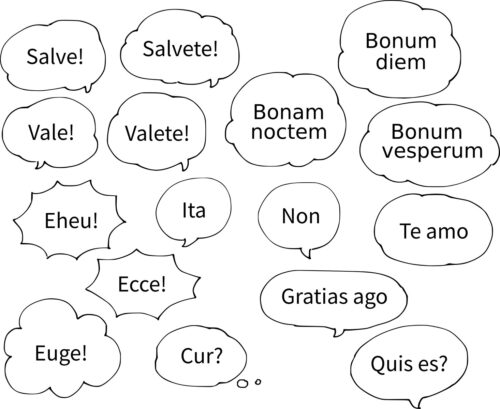

ラテン語の研究のために必要になった文法訳読法

ローマ帝国で使われていたラテン語は、分裂にともないフランス語やスペイン語などに独自の進化をとげ、死語化していきました。

そうなると、過去に書かれた文献が読めなくなってしまいます。

ローマ教会の力が絶大だった当時、キリスト教関係の文献が理解できないとなると一大事。

そこで、ラテン語の語彙や文法を自分達の言葉にどうやって翻訳していくかの方法が発達していきました。

これを文法訳読法と言います。

19世紀くらいになると、以下のような方法で体系化されました。

- 教師がその日の学習対象の文法規則などを教える

- 必要な語彙を暗記させる

- 学習対象の文章を母語に翻訳させる

- 逆に母語を学習対象言語に翻訳させる

どこかで見たことがありますね。

つい最近まで(今でもかな?)行われていた日本の中学校での英語の授業の進め方がまさにこれでしょうね。

文法訳読法は、文献から情報を得るのにはすぐれた教育方法と言えます。

続々出てくる会話重視の教育方法

イギリスで起きた産業革命の結果、ヨーロッパでは人の移動が活発になります。

となると、言語が異なることによる弊害が目立ってきました。

言葉がわからないと、会話が成り立ちませんからね。

文法訳読法は読むことと書くことには有用ですが、会話能力の向上にはあまり向きません。

そこで会話重視の教育方法が求められることになりました。

幼児の言語習得の過程をモデルとしたサイコロジカル・メソッドやベルリッツ・メソッドなどがありますが、ここでは前述のアーミー・メソッドを取り上げます。

アーミー・メソッドは、アメリカ兵士向けの外国語教育方法です。

教官が英語で目標言語の音声や文法を説明したあと、捕虜や移民などのネイティブ・スピーカーと一緒に合宿を行います。

その間は、一切英語は禁止。

日本語なら日本語だけで生活します。

これは目標言語との接触時間の多さからかなりの成果をあげ、口頭練習の有効性が認められることになりました。

ここから、オーディオリンガル・アプローチへと進んでいきます。

1960年代はオーディオリンガル・アプローチの時代

オーディオリンガル・アプローチは、「聞いて反復して」を繰り返して覚えていく方法です。

1950年代に提唱され、当時の最先端の理論であった構造言語学と行動心理学に基づいて開発されました。

- 言語は構造体であり、その本質は音声であること。

- 言語習得は習慣形成の過程である。

というような考えです。

教師の与えるモデル文や文型練習でのキューで「刺激」を与え、それに対する学習者の回答を「反応」とみなし、これを繰り返すことで「習慣」になると考えられています。

理論的なバックボーンがしっかりしていることと、教師からすると教えやすいこともあって、1950年代から60年代にかけて世界中の言語教育がこのオーディオリンガル・アプローチでおこなわれていました。

代表的な練習方法は、ミム・マム練習と文型練習の二つです。

ミム・メム練習は、教師がモデル文を口頭でしめし、学習者がそれを繰り返し反復させて正確な発音を学ばせるとともに、モデル文を覚えさせる方法です。

モデル文の丸暗記とネイティブ同様の発音の正確さの追求が特徴です。

文型練習は、練習の対象となる学習項目を含む基本文を教師が示し、その基本文を元に練習を進めていきます。

文型練習代入練習や変形練習などがあります。

代入練習は基本文を教師が示し、その一部を入れ替える語彙だけを与えて、同じ文型の意味が異なる文を作る練習です。

- 基本文:あした、東京に行きます。

- 教 師:大阪

- 学習者:あした、大阪に行きます。

- 教 師:名古屋

- 学習者:あした、名古屋に行きます。

続けて「あした」を「きのう」にして過去形にしたり、否定形を作ったりします。

変形練習は基本文を一定の方法に基づいて変形して新しい文を作り出す練習です。

基本文から、過去・否定・過去+否定の文型を作ってもらうとします。

教師が、過去・否定・過去+否定のどれかのカードを学習者に示して基本文を言います。

学習者は基本文をカードに示された文型に変形して回答します。

- 基本文:このイチゴはあまいです。

- 教 師:(過去のカードを提示)

- 学習者:このイチゴはあまかったです。

- 教 師:(過去+否定のカードを提示)

- 学習者:このイチゴはあまくなかったです。

こんな感じです。

文型習得には役立ちますが、単純なのは否めません。

それでも日本語教育の現場では、特に初心者向けのクラスで多く使われています。

マイナーな言語である日本語では、文型を理解してもらうのが先だからです。

当然、教師としては飽きさせないような工夫が必要になります。

オーディオリンガル・アプローチは文型を習得させるための練習としては優れていますが、自発的に文を作り出す能力や、その場の状況にふさわしい発話をする能力の向上にはそれほど効果がありません。

そもそも会話はコミュニケーションのために行うものですから、もっとコミュニケーション能力を向上させるための教育方法が求められるようになっていきました。

そこで考え出されたのがコミュニカティブ・アプローチです。

1970年代くらいから広まっていったコミュニカティブ・アプローチ

コミュカティブ・アプローチは、言語の学習は文の構造や規則をおぼえることではなく、コミュケーションの能力を向上させることである、という考え方です。

より実際の会話に近い状況で学習を進めていきます。

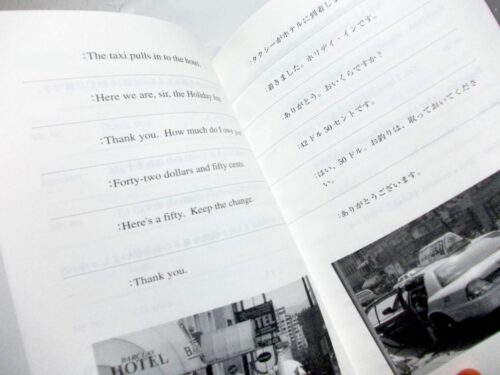

代表的な例がロールプレイです。

AさんBさんに別々のスケジュール表を渡します。

お互いのスケジュールはわかりません。

この状況で学習した表現を使って友達を飲みに誘ってもらいます。

- 学習者A:今晩、飲みにいかない?

- 学習者B:今日はちょっと。明日はどう?

- 学習者A:明日はバイトだから、あさっては?

- 学習者B:いいよ。あさってにしよう。

こういう会話ができるようになるのを目指します。

飲みに行くのはあさってでも週末でもかまいません。

スケジュールを確認しながら、飲みに行く約束をかわすことができればOKです。

乱暴に言えば、意味が通じることが最大の目的となります。

現在の日本語のレッスンでは必ず行われています。

より実践的な内容ではありますが、厳密な正確さは求めず多少の誤用は許容します。

それをどこまで指摘するかは教師の裁量によるところが大きく、また会話練習する学習者同士のレベル差が大きいとあまり有効な内容にはなりません。

いわば試行錯誤を繰り返しながら進めていく学習法だと言えます。

私が中学生だった70年代半ばの英語の授業は、コミュニカティブ・アプローチの内容はあまりなく、穴埋め問題や英文和訳・和文英訳がほとんどだったように記憶しています。

現在の中学英語の授業の内容はわかりませんが、教科書の参考書を見ると割ととりいれられているような感じです。

コロナ禍でオンライン授業が始まったように、これからも外国語の教育方法は変化していくでしょう。

AIやVRなども使ってより実践的な内容の授業になると思います。

20年後には、コミュニカティブ・アプローチという考え方がありました、と言われているかもしれません。

外国語教育方法の歴史を英語学習教材選びの参考にしましょう

本屋さんに行くと、英会話の本が花盛り。

「~だけでOK」とか「1週間で~」とか、宣伝コピーに惹かれて手に取ったものの、思い通りの結果が出なかったことはないでしょうか。

読み手である私たちは、これだけやれば大丈夫だと勘違いしがちです。

それで結果がでず、他の教材に手を出し、また幻滅。

このループを断ち切りましょう。

これまで外国語教育の歴史をみてきましたが、英語教材もその流れに沿って作られています。

ほとんどの英語学習教材は、文法訳読法、オーディオリンガル・アプローチ、コミュニカティブ・アプローチのいずれかの考え方に基づいて作られています。

特に書籍については、オーディオリンガル・アプローチでの作りです。

理由は明白で、双方向でのやりとりが不可能な以上は、読者に練習を促すことしかできないからです。

まずはこれをしっかり認識しましょう。

オーディオリンガル・アプローチは練習がメインの学習法。

だから、本の通りにやってみたけどちっとも話せるようにならないと悲観することはありません。

学習した文を実際に話す状況で使って、はじめて会話として大丈夫かどうかの判断ができます。

つまり、コミュニカティブ・アプローチもいっしょに使わないと、十分な効果がでないのです。

現在では、コミュニカティブ・アプローチの教材は少ないのですが、NHKの語学講座などは番組の最後にまとめという形で取り上げていることが多いようです。

ただ、ちょっと時間が短すぎるきらいがありますが。

いずれにしろ、表現方法を十分に身につけておくことが必要になります。

そのためには、オーディオリンガル・アプローチの練習はやはり必要。

書籍での学習はあくまでも練習と考えるべきです。

たしかに煽り気味のタイトルや宣伝コピーはいかがなものかとは思いますが、目的にあわせて中身をしっかり吟味すれば、取捨選択できるはずです。

将来はAIなどを使って自動的に応答してくれるコミュニカティブ・アプローチの教材がでてくると思います。

そうなると、ますます英語習得の壁が低くなっていくと思います。

まとめ

外国語教育は時代によって変わってきています。

中学校での英語の授業も、おそらく1980年代くらいまでは文法訳読法とオーディオリンガル・アプローチでしか行われていなかったはずです。

1クラス40人程度もいたので、2人ペアでのロールプレイなどは教師の指導が追いつかずに採用できなかったのかもしれません。

しかしながら、IT技術の進歩がこういった障害を乗り越えつつあります。

コロナ禍でオンライン会議が増えたように、世界中で国際交流がこれからも増えていくことでしょう。

コミュニケーション重視の考え方がますます取り入れられていくはずです。

そのうち、デジタルツールを使った画期的な外国語教育方法が生み出されることもあると思います。

外国語の勉強方法もAIなどを駆使して勉強する時代になっていくでしょうね。

コメント